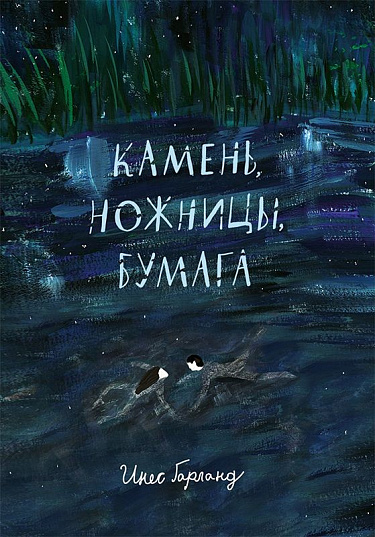

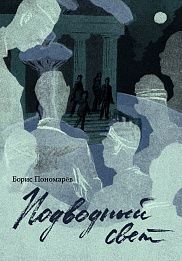

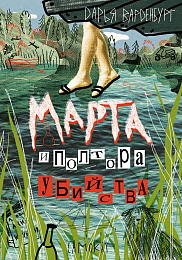

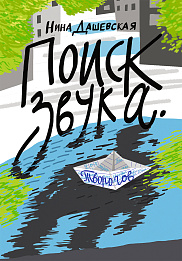

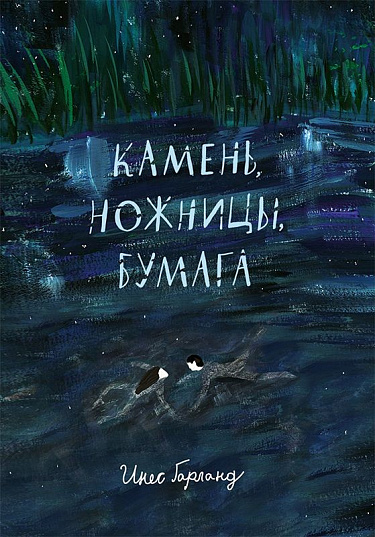

Весна. Яркие лучи солнца. Я впервые беру книгу в руки и пытаюсь понять, как два маленьких человечка на обложке не утонули в этих темно-синих водах. Почему они, судя по всему дети, совершенно одни? Почему у меня ощущение, что я потону в этой истории?

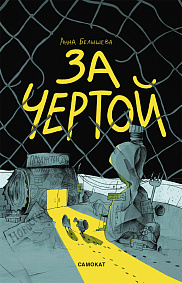

Переворачивая любимый формат книги: квадратную мягкую обложку от издательства «САМОКАТ», как я это называю, в оттенке «ночь при лунном освещении», я ищу иллюстрации. Я уверена, еще пара оборотов и вот, я встречу собаку в камышах или детей, играющих на пирсе, может увижу ладошки, обозначающие «бумагу» или «ножницы». Но единственное изображение, которое нахожу- значок цензуры. 16 +...

«Не нравится мне это»- подумала тогда я, но начала знакомится с трудом аргентинки Инес Гарланд.

Казалось бы, что может скрываться под таким названием? Детская история, о том, как ребята разрешили спор игрой в «камень, ножницы, бумага»? Или повествование пойдет о том, как ее придумали? А если я скажу, что в Аргентине «камень, ножницы, бумага»- политическая игра, где правительство избавляется от людей так же быстро, как вы расправляете ладонь на счет «три»?

Лето. Обжигающие лучи солнца. Отдыхая в лесах на берегу Волги, ощущаю себя главной героиней этого романа. Я на острове. Меня окружают друзья и близкие мне люди. Большую часть времени мы проводим в холодной воде, спасая тела от перегревания. А ночью наблюдаем за падающими звездами и слушаем сверчков.

Но о чем же нам повествует автор? Скажу честно: я не знаю. (Точнее сказала бы) Честное слово, я прочитала эту историю от корки до корки, помечая стикерами интересные фразы и кульминационные моменты, но книга так и осталась ящиком Пандоры, который я не открыла.

Как-то и слог сухой, и описаний мало, и концовка какая-то открытая. Вроде бы банальщина- первая влюбленность. Она- Альма. Подросток из высокопоставленной семьи, где родители свободно могут позволить себе неожиданный отпуск на Мальдивах. Учится в христианской церкви с жесткими порядками. Познает значение дружбы, любви и тусовок в жизни. Он- Марито. Парень, который старше Альмы на несколько лет. Старший брат её подруги детства. Сам себе ребенок и сам себе родитель. Разбирается в технике и работает, где приходится. Горе для родителей Альмы, поскольку он связался с их дочерью. И я была уверена, что это плохая и нудная история. Отгоняло меня от этого вердикта только одно- это какая-то недосказанность в действиях Марито. То ему дядя говорит, что тот связался с неправильной компанией, то он пропадает с острова на несколько месяцев, проводя время в Буйнос-Айресе. Что это? Плохо прописанные фрагменты?

И дочитав книгу, вопросы только умножились. Возможно, я бы с удовольствием одним движением пера изложила здесь негативное впечатление о книге, если бы не последние страницы от издательства... «Последняя диктатура Аргентины».

Что может о ней знать 16-летний человек? Как выяснилось совершенно ничего...

«Хорошо»,- подумала я,- «А что я знаю об Аргентине в целом?» Что ж, это страна в Южной Америке. А что я знаю о ней?..

В голове, как перекати-поле, проносятся мысли Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».

Казалось бы, я познаю мировую литературу: творчество русских, английских, немецких, австрийских, канадских и австралийских писателей. Читаю и сравниваю волнующие разные национальности темы в один и тот же период. Иногда нахожу ярко выраженные стилистические черты разных стран. На понимании сюжета могу провести аналогии, но с этой книгой так не произошло. Тут я и поняла, что даже с богатым читательским опытом невозможно знать и понимать всего.

Мировая литература. Совокупность литературных традиций всех народов, как нам выдает википедия. Но давайте будем честны. При услышанном, в голове всплывают такие фамилии как Пушкин, Бронте, Гюго, Гете, Роулинг. Другими словами-европейцы. Позже следуют Кинг, Мураками, Макколоу, Янь, Мод Монтгомери- Северная Америка, Азия и Австралия. И только в конце, если попадется этот один человек из десяти мы услышим авторов Южной Америки.

Порой мне кажется, что этот материк- это аквариум, он прозрачен и ты можешь разглядеть, что внутри, но вряд ли поймешь язык его обитателей. Страны Латинской и Южной Америки открыты для изучения, но крайне мало освещены. Мы мало обсуждаем их события на уроках истории, редко обращаемся к традициям этих стран, а потому редко понимаем, о чем пишут латиноамериканские авторы. До трудов Инес Гарланд я знакомилась с книгой Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Как же я расстроилась, когда не уловила сути! И как вовремя мне попалась фраза «некоторые книги очень капризны и требуют хорошую подготовку», потому я быстро смекнула, что это тот самый случай. Мне было совершенно непонятно: кто с кем воюет и откуда столько бананов. Не понимала я и жанра «мистический роман», где у героев растут крокодильи хвосты. Находила это не оправданным решением автора. Однако, в тот момент я поняла, что мое незнание латиноамериканского творчества — большой шаг в действительном познании мировой литературы, мультикультуры.

Это же я почувствовала и по окончанию «Камень, ножницы, бумага». Книга послужила для меня пинком под зад для изучения нового для меня исторического периода- «Последняя Аргентинская диктатура».

Так что же мы имеем, сталкиваясь нос к носу с этим понятием? Семь лет «Грязной войны», «Ночь карандашей», «перевоспитание» аргентинской молодежи, «матери площади Майо». Ужасающие события прошлого, которые естественно имеют отпечаток в настоящем. Аргентина начала жить по-новому благодаря «чистым листам», которые в 1983 году все-таки победили «крепкий камень». Вот такая вот аргентинская политическая игра.

Осень. Солнечные лучи совершенно не греют. Летняя беззаботность становится былью, а мрачное настроение ко мне приходит так же быстро, как и дожди. Я подхожу к своей домашней библиотеке и беру знакомую мне темно-синюю книгу. Перелистываю страницы. Я уже не считаю её детской, не ищу в ней иллюстраций. Все встало на свои места. Я вижу как страница за страницей мои мысленные пропуски заполняются состыковками. Книга превращается в пазл, подкрепленной историей Аргентины. От страниц уже не веет летним теплом, уединенностью острова и домашними посиделками с друзьями. Эти страницы теперь навсегда пропитаны для меня пеплом, агрессией, пропажами и смелостью издательства.

Спасибо «САМОКАТУ», что не испугался неподготовленной аудитории и выпустил феномен в русский свет.